融資を得るために必要な事業計画書。しかし、経験なしでいきなり計画書を書くのはむずかしく、なんとか書いても実際に資金調達が成功するとは限りません。

実は、事業計画書に書くべき項目や書き方は、ある程度決まっているので、テンプレートや見本の成功例があり、事業プランの考え方も定番の方法があります。

そこで今回、6万件以上の起業相談にのってきて事業計画書作成の本も出版したドリームゲートが、事業計画書の書き方と作成例、テンプレートについて分かりやすく画像付きで紹介していきます。相手にしっかり伝わる事業計画を作れるので、ぜひ参考にしてください。

・事業計画書に必要な12項目がわかる

・事業計画書の無料テンプレートをダウンロードできる

・融資に成功した事業計画書の作成例が見られる

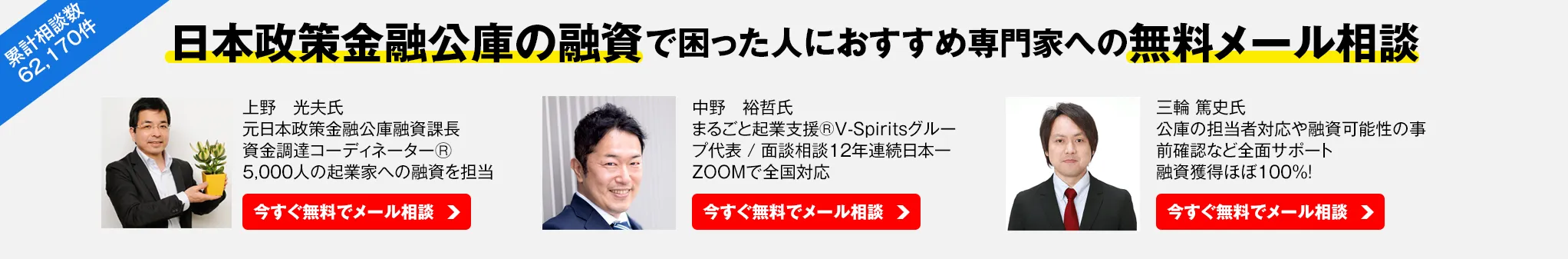

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。

著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。

プロフィールを見る>>

- 目次 -

事業計画書とは?

事業計画書とは、事業の目的や手段、サービス、理念や将来ビジョンなどの「企画」と売上や経費など収支の「計画」を具体的に可視化したものです。事業計画書を作成することで、頭の中にあった構想が整理され数値計画も立てられ、人にも説明できるので、事業が成功に近づきます。

金融機関や投資家が最終的に見るのは収支計画部分ですが、その根拠となるのは企画部分です。企画書で事業の儲けの構造を説明し、収支計画でその将来をシミュレーションすることになります。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

事業計画書の目的

事業計画書を作成する目的は主に2つあります。

①資金調達のため

金融機関から融資を受けたり、投資家から資金を引き出したりといった資金調達のためには事業内容を可視化して説明する必要があります。「どのようなアイデアで」「どのようなアプローチをして」「誰に商品・サービスを提供するのか」「どれくらいの利益(リターン)が見込めて」「その実現のために不足している資金・リソースはどのぐらいか」「それらはどのようなスケジュールで行われるのか」ということを相手が理解できるように説明できないと、資金調達はできません。

②自身の頭の中を可視化するため

どうして自分は起業したいのか(Why)、頭の中に描いている起業のためのアイデア・プラン・計画を可視化することでいつでも立ち返ることができ、起業家自身が事業を進めていくための羅針盤や見取り図として活用できます。

また今まで個別に検討したことをまとめることにより不足している点が明確になり、計画の甘さやヌケモレを発見し、起業の失敗を未然に防げます。

ドリームゲートアドバイザーで『事業計画書は1枚にまとめなさい』の著者、元日本公庫融資課長である上野光夫氏のYouTubeで事業計画書の目的について分かりやすく説明しています。

事業計画書をつくる3つのメリット

事業計画書を作ると次の3つのメリットがあります。

- ステークホルダーに事業を説明でき、協力を得られる

- ビジネスを成功に導く手順書にできる

- 売上があがりやすくなる

①ステークホルダーに事業を説明でき、協力を得られる

事業の目標と戦略を可視化し共有することでステークホルダーの協力を得られます。

銀行から融資を受ける場合や、ベンチャーキャピタルなどの投資家から資金調達をする際に事業計画書は必ず求められます。そして、事業計画の良し悪しによって、融資や出資が受けられるかどうかが決まるのです。

資金調達以外でも、一緒にビジネスを動かす協力者を得る、人を雇用する際にも事業計画がしっかりしていないと相手に魅力が伝わりません。

②ビジネスを成功に導く手順書にできる

事業計画書には起業家自身が事業を進めていくための見取り図やおおまかな手順書としての役割もあります。

なんとなく検討したことをテンプレートに落としこんでまとめると不足点が明確になり、起業の成功確率が上がります。また、いつまでに何をすべきかも具体的になってきます。起業のパートナーがいるなら、方向性を共有しながら動けるでしょう。

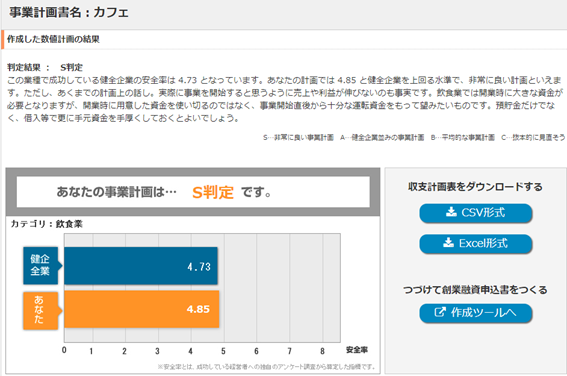

たとえばドリームゲートの事業計画書作成サポートツールを使って事業計画を作成すると、すでに成功している企業と比較して自分の考えている資金計画がどのぐらい安全かが数字でわかります。

③売上があがりやすくなる

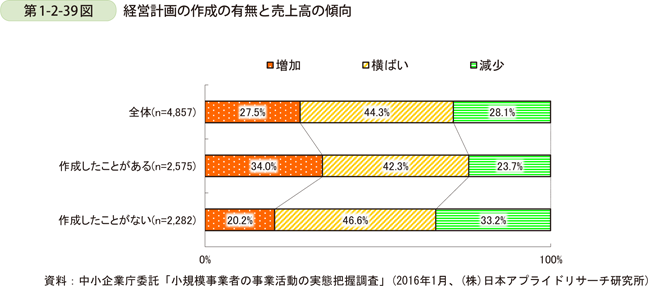

事業計画書の作成経験と売上高の比較について、面白いデータがあります。

小規模企業白書2016(中小企業庁)によると、経営計画を「作成したことがある」者の方が「作成したことがない」者に比較すると、「作成したことがある」者の方が14%多く、売上が増加傾向にあると答えています。(ここでは経営計画と書かれていますが、事業計画とイコールと考えて良いでしょう。)

事業計画書をつくると、自身のビジネスプランに対する意識を高めるだけでなく、実際の経営にも好影響を与える効果があるということがわかります。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

12項目別・事業計画書の書き方

どのような規模・業種においても、次の12項目が事業計画書の中で必要とされます。本ページで紹介している無料ダウンロードのフォーマットを使えば、これら12項目は網羅できます。

フォーマットを利用する際には、事前にこちらの説明を読んで書き方を理解するといいでしょう。

なお、スタートアップがVC(ベンチャーキャピタル)や投資家から資金調達をする・出資してもらうための事業計画書は、必要とされる項目が少し異なりますので、こちらの記事を参考にしてください。

1.事業の背景と目的

背景

事業を始めることになったきっかけやこれまでの経緯を説明します。事業に対する想いをアピールできるエピソードが望ましいでしょう。

目的

事業を通じて何を最終的に実現するのか、事業のミッションや理念、目的を記載します。ここでは、聞いた人に「是非応援したい」と思わせる事業の大義名分を明確にします。

たとえば「どのような人の”困った”を解決する事業なのか」「この事業を通して社会貢献につながること」などの想いを読んだ人に伝えるものにしましょう。

自分たちの事業がどれだけ世のため人のために役立つのかアピールすることが大切です。

2.事業の内容

この事業が「誰に」「何を」「どのように」提供するものなのかを端的・かつ具体的に記載します。

できるだけ専門用語は使わずどのようなリテラシーの人でも理解できる文章である必要があります。短くわかりやすく、ビジネスの本質がきちんと伝わる内容にします。

ここに書かれる内容はその後に説明するものと矛盾してはいけません。今後ビジネスを行う上での主軸となるものですので、具体的に落とし込んでおきましょう。

3.市場環境

ビジネスを展開する市場の規模、特徴を記載します。ターゲット市場がこれから成長する場合は、その理由・根拠、成長予測などを、公官庁が発表しているデータや調査会社の数値など根拠を明らかにして数字で説明します。

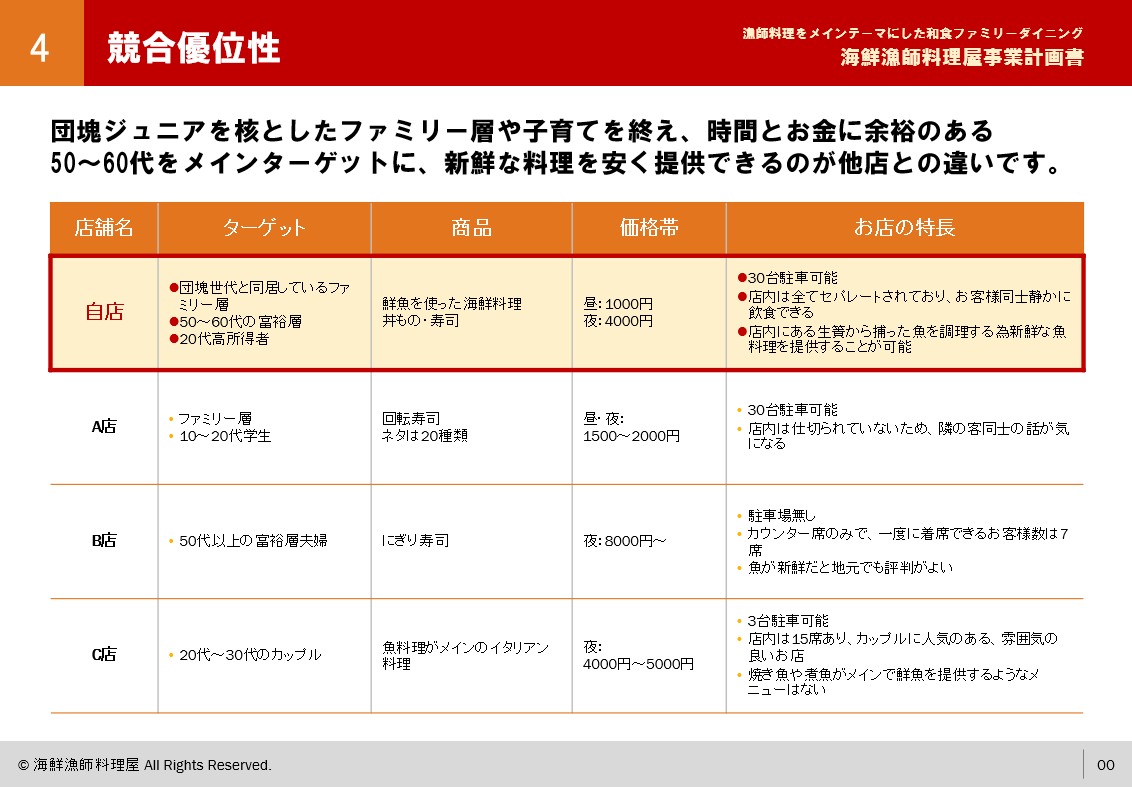

ターゲット市場において、競合他社が存在している場合には、その状況を記載します。競合企業の具体的な会社名、ターゲット、商品、価格帯、それぞれの特長を一覧表で記載するとわかりやすいです。

4.競合優位性

競合に対して自身の事業(サービス、商品)がもつ優位性を記載します。自社がもつ提供価値を打ち出せれば、市場環境でしっかりと勝ち抜いていけることをここで説明できます。スタッフの持っている特性や地理的な優位性など、自社にしか出せない強みをアピールします。

5.ビジネスモデルの検証

「ビジネスモデル」「実現可能性」「経営プラン」の3項目で、考えている事業が絵にかいた餅ではないことを明確にします。これらを明確にすることで、事業計画書を読んだ人が「しっかり考えられているな」という印象を持つことができます。

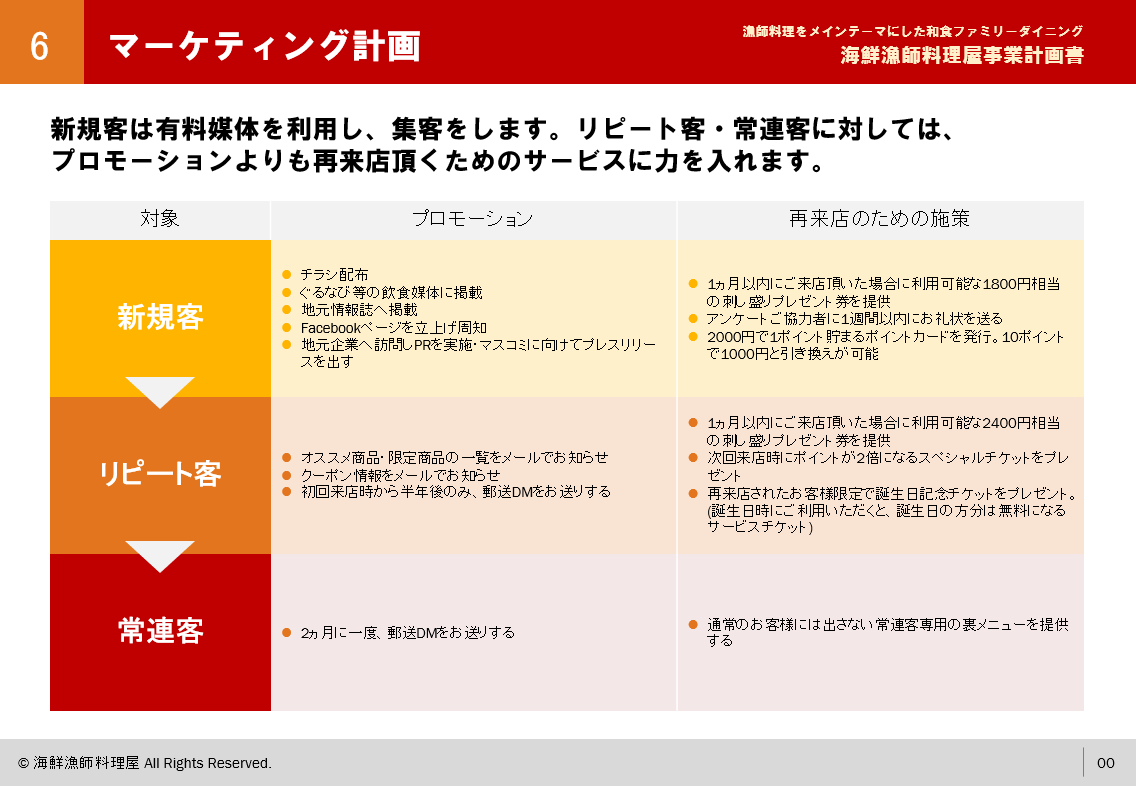

6.マーケティング計画

自社の商品/サービスを市場に認知させるための具体的な広告・広報・PR等の方法についてその内容と、どの程度の認知を目指すのかを記載します。

ここでも、たとえば「SNSに投稿する」という計画を立てるならば具体的にどのような方法でフォロワーを●人獲得し、そのうち●%が購入する、といったところまで説明する必要があります。

7.事業目標

目標を、短期・中期・長期に分けて記載します。ここでは売上目標だけでなく、その時期で達成したいことを定めるといいでしょう。(たとえば従業員数を●人にする、といった内容など)

8.収支計画 (売上・利益計画)

前項の事業目標にそった事業収入と支出の予測計画を立てます。3年~5年くらいは必要です。エクセル等を用いて、月次ベースで売上と原価の収支計画を作成しておいて、事業計画書にはそのサマリーと与件を記載します。

ここは非常に重要な項目です。要求された際にすぐに提出できるよう、月次ベースの収支計画も別途用意しておくといいでしょう。

9.資金計画

ここも重要な項目です。事業運営に必要な資金計画を明記します。前項で描いた収支計画をベースにして事業によって得られる売上と、事業に使う費用に加えて、自己資金や借り入れによる資金増、返済に伴う資金減などを加味して、毎期どれだけの資金が残るのかを予測します。

この計画がしっかり立てられていないと、利益が出ていたとしても現金がないとキャッシュフローがまわらなくて会社がつぶれる、いわゆる「黒字倒産」を招く原因になりかねません。事業開始後も、できれば月次で都度見直しながら管理していくといいでしょう。

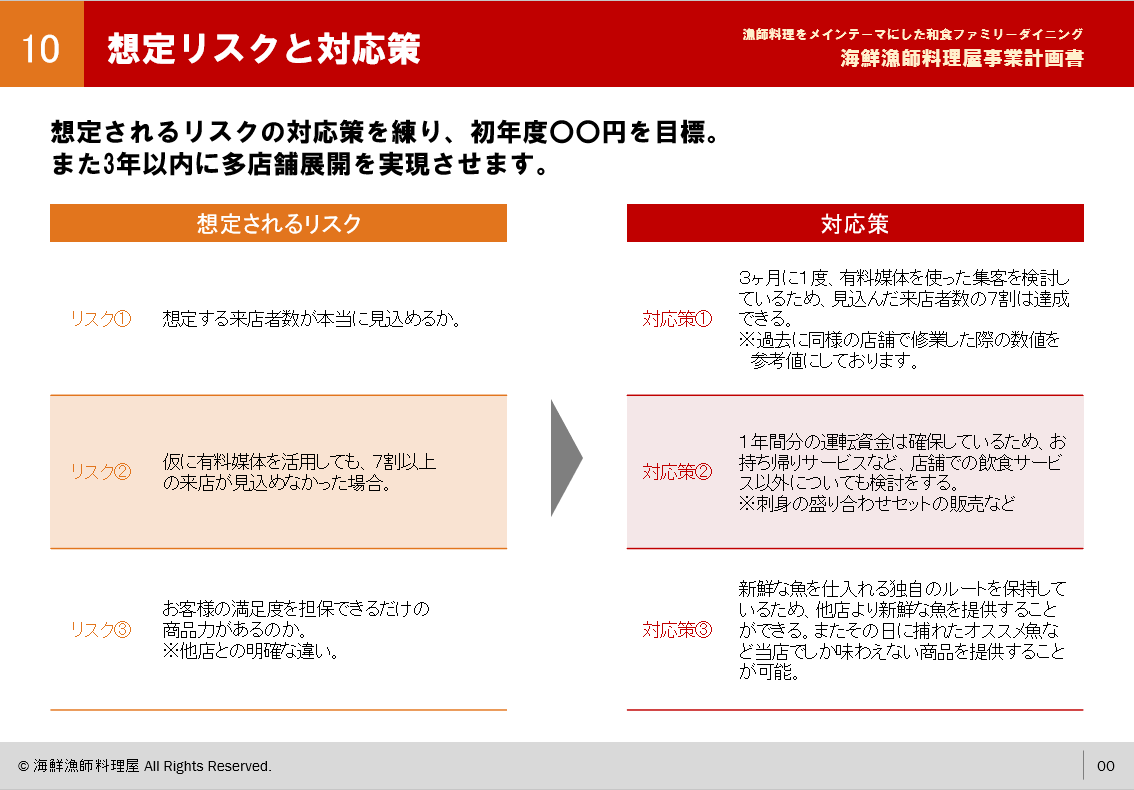

10.想定リスクと対応策

いいことだけを記載した計画書は「想定が甘い」と判断されかねません。ここでは現在想定している事業リスクについて記載します。きちんとリスクを定義した上で、そのリスクに対してどのように解決しようと準備しているのかも説明します。

11.今後のスケジュール

事業開始までのスケジュールを記載します。工事や業者への発注、スタッフの採用、マーケティングの計画など、各項目の時期を明確にしておきましょう。

12.代表者経歴・会社概要・連絡先

会社の概要やこれまでの経緯、これから起業するのであれば代表者の経歴を中心に、この計画書をつくったのがどのような人物なのかを説明します。

最終的に「この人を支援したい」と思わせるような経歴・実績が書かれているといいでしょう。

●累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

●日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる

●12業種・4188社の経営者と比較し、あなたの事業計画の安全率を判定

これらの機能がすべて無料で利用できます!

ドリームゲートの事業計画書の無料テンプレート

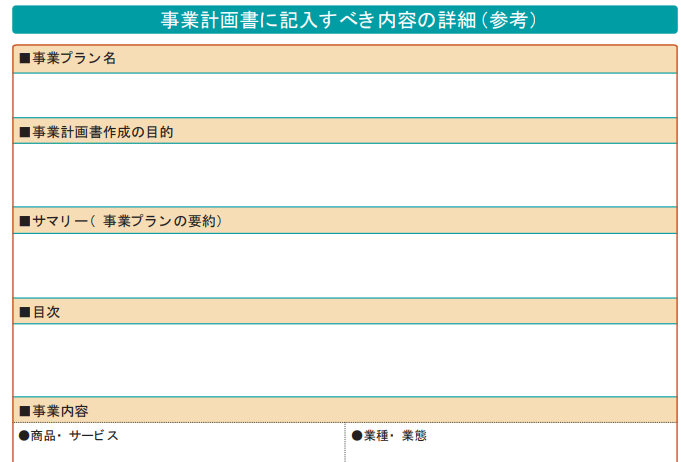

20年起業支援を行ってきたドリームゲートが用意する事業計画書のテンプレートは下の図のようなものです。エクセル、PDF、パワーポイントでダウンロードができます。

エクセルとPDFのテンプレート

エクセルとPDFのテンプレートはこちらです。

※ダウンロードの際はドリームゲートの無料会員登録が必要です。会員の方はダウンロードの際、ログインしていただく必要があります。

パワーポイント形式のテンプレート

パワーポイント形式はこちらです。

このテンプレートを使って項目を埋めたあと、かならず次に説明するチェックポイントに沿ってチェックしてみてください。

※ダウンロードの際はドリームゲートの無料会員登録が必要です。会員の方はダウンロードの際、ログインしていただく必要があります。

融資の担当者はどこを見ている?元・日本公庫融資課長にインタビュー

融資の審査担当者は事業計画のどのような点に注目しているのでしょうか?それが事前に分かっていれば、とくに注力して事業計画書をつくることができます。

そこでドリームゲートアドバイザーで、元・日本政策金融公庫の融資課長で現在は資金調達コーディネーター🄬として活躍されている上野光夫氏に審査担当者のチェックポイントを聞いてみました。

融資担当者が重視する3つのポイントとは?

①財産と負債の状態

代表者本人の財産がどれくらいあるのか、逆に借入金などの負債の状況はどうか、という点は重要です。

財産については、同居家族名義も含めて積極的に情報開示すると、高評価につながります。

当然ですが、負債を隠しても金融機関にはバレます。隠すことでかえってマイナスになりますので、負債も隠さず開示する必要があります。とはいえ、負債は少ないに越したことはありません。

②経営者としての資質

「経営者としてこの事業を行うスキルや知見をもっているか」という点も重要です。

事業計画書、創業計画書においては代表者の経歴欄にて「今回の事業に関連する経験を積んでいる・ノウハウをしっかり持っている」ということが審査担当者に伝わるように記載することが重要です。

③事業の見通し

事業計画書でビジネスの内容を説明する際には、相手が中学生でも理解できるように、専門用語はなるべく使わず分かりやすく記載することがコツです。

金融機関の担当者は、金融のプロではありますが、すべてのビジネスに詳しいわけではありません。計画しているビジネスがいかに発展性があって社会にとって有益なものかを分かりやすく説明します。

事業計画書のおさえるべきポイント・注意点

事業計画書をつくる際、12の項目にそって書けば自然とできるよう説明しましたが、詳細を練り上げるうえでおさえておくべきポイントや注意点を説明します。

計画は数値を使って具体的に説明する

事業計画書で説明する計画部分は、具体的な数値を使って説明する必要があります。たとえば月の売上の見込みを300万円とした場合は、客単価や1日の平均来客数と営業日数から計算する、それらの客はどのようなPRをして来客に誘導する、といったように説明する必要があります。

仮に寿司店が「月300万円を売り上げる」と説明するなら次の通りです。

| 売上目標 | 客単価8,000円×客15人×営業日25日=3,000,000円/月 ※月375人集客 |

| 集客目標 | ・チラシ集客 100人/月 ・ネット集客 175人/月 ・リピーター 100人/月 |

| 集客方法 | ・店舗周辺において10,000枚/月のチラシを配布(月100人が来店) ・ネット広告で月に25人を集客。飲食店集客サイトの広告を利用し、150人を集客。 ・次回来店時の割引クーポンを発行し、月100人のリピーターを確保 |

内容は一貫性をもって、「一読了解」に

事業計画書ができあがったら、最初から最後まで一度読んでみましょう。

最初のほうで説明していることと、あとのほうで説明していることや数字が異なってしまっていることがよくあります。内容は一貫性をもって整合性のとれたものにしましょう。

また、最初から最後まで読めば一度で全体を把握できる内容にする必要があります。ページを何度も行き来しないと分からないようになっていたり、わかりにくい説明があって何度も読み返さないと分からないようなことを書くのはNGです。とくに融資の審査担当者は1日にいくつもの事業計画書を目にします。一度読んだだけであなたの計画が伝わるようにしましょう。

表やグラフ、フレームワークをつかって分かりやすくする

すべてを文章だけで伝えるのは難しく、読んだ人にもわかりにくくなります。必要に応じて表やグラフなどを利用しましょう。その際にはグラフィカルに飾り立てるより、シンプルなもののほうが見た目に分かりやすくなります。また実際に事業計画書に落とさなくても、自社の状況を整理するのにフレームワークは有効です。事業計画書でよく使われるフレームワークには次のようなものがあります。

- SWOT分析・・・強み・弱み・機会・脅威の4象限で自身のビジネスを分析したもの。自社がとるべき戦略が明らかなります。

- ポジショニングマップ・・・とくに競合分析において、他社と自社をマッピングして分析するのに有効です。

- 3C分析・・・「Customer(市場・顧客)」「Competitor(競合)」「Company(自社)」を整理したもの。

- 4P分析・・・マーケティングの戦略を考えるうえで必要になるのが4P分析です。「製品(Product)」「価格(Price)」「プロモーション(Promotion)」「流通(Place)」を定義します。

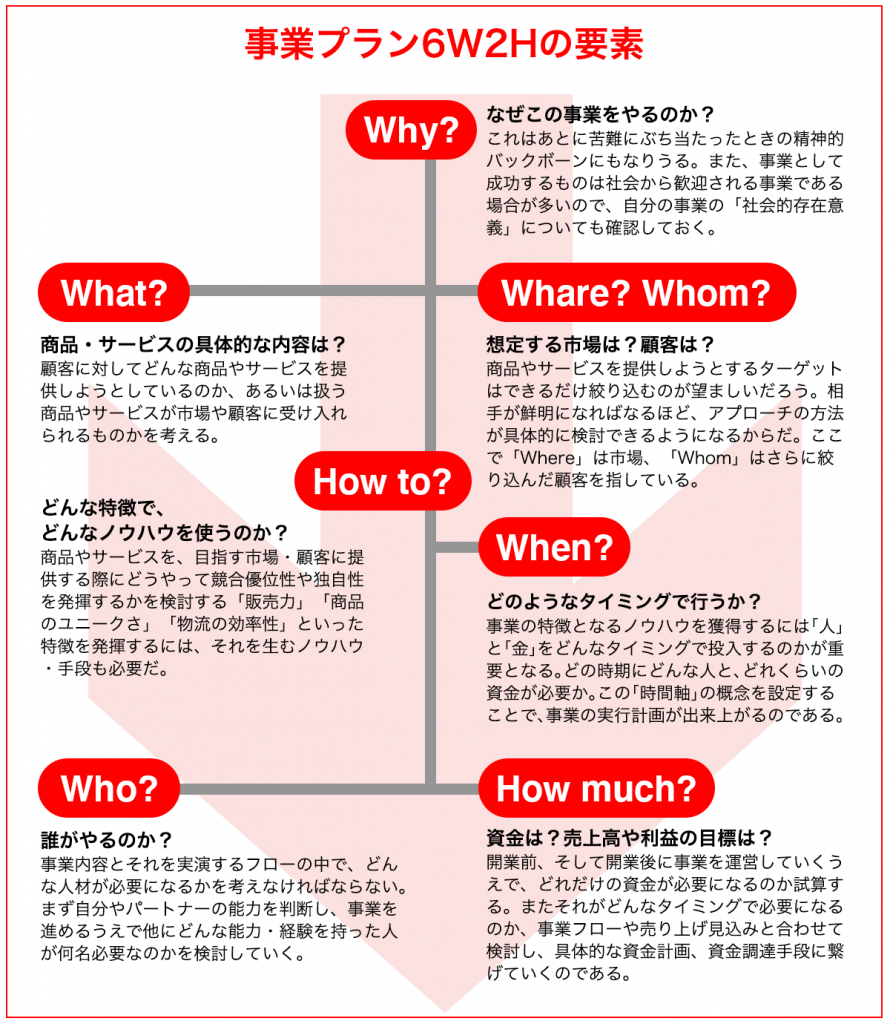

ふんわりした考えを具体化するには「6W2H」で組み立てよう

「事業プランを考える」と言うと少し難しく思えるかもしれませんが、これにも基本があります。具体的には「6W2H」というフレームワークです。ここではわかりやすく、「カフェ開業」を例として挙げながら6W2Hの使い方を紹介していきます。

上の図のとおり、6W2Hとは8つの要素を考えることです。

- why

- what

- Where

- whom

- how to

- when

- who

- how much

頭の中にあるイメージと、上記8つの要素をすり合わせていきます。

①Why:なぜ、この事業をやるのか?

はじめに、事業をなぜやるのかを考えます。好きなことや起業しようと思ったきっかけは重要だからです。後で困難にぶち当たったときの精神的バックボーンにもなり得ます。

カフェ開業のWhyを例に出すと、

- 「自分がおいしいと思えるコーヒーや料理を喜んでもらえるのがなによりうれしい」

- 「使いこまれた家具があるような空間で自然と人が集まる店を持ちたい」

といった想いで良いでしょう。

②What:商品・サービスの具体的な内容

商品・サービスの具体的な内容を、端的にまとめます。顧客に対してどんな商品やサービスを提供しようとしているのか、あるいはあつかう商品やサービスが市場や顧客に受け入れられるものかを考えるのです。

カフェならコーヒーなど飲み物の種類、ケーキなどの軽食、お酒なども候補に入るでしょう。whyから離れないようにしつつ、提供するものを列挙します。

③Where・④Whom:想定する市場と顧客

事業を成功させるには思い入れだけでなく、事業の展開先(市場=where)で顧客(whom)に受け入れられる必要があります。想定する市場はどこで、ターゲットとする顧客は誰なのかを考えましょう。

カフェの場合なら、平日の日中帯は会社員や軽食目的の人が多いでしょうし、夜はファミリーやカップルも顧客になるかもしれませんが、地域によって異なります。Whyで考えたプランに共感する人はどこにいるのかを探し、そこに競合がいるのかも調べます。

⑤How to:どんな特徴で、どんなノウハウを使う?

商品やサービスを提供する市場・顧客には、競合(他社・店)がいるので、競合優位性や独自性を築かなければいけません。以下の要素を考えると良いです。

- 販売力

- 商品のユニークさ

- 物流の効率性

カフェなら商品のユニークさで勝負するのはもちろん、

- 24時間開店して、競合が取りもらしている層を取りこむ

- あえて高めのテナントに入って夜景を楽しめる店舗にする

といった方向性でも競合優位性が築けます。

⑥When:どのようなタイミングで行うか

どのようなタイミングで事業を行うのかも考える必要があります。事業の特徴となるノウハウ獲得には、「人」と「金」をどのようなタイミングで投入するのかが重要となるからです。どの時期にどのような人。あるいは、どれくらいの資金が必要かを考えないと、事業の実行計画ができあがりません。

カフェ開業ならいつまでにいくらを使ってスタッフを集め、内装などをいつから整えるかといった概念が必要です。

⑦Who:誰が事業をやるのか

誰が事業に関わるかを考える必要もあります。

事業内容と計画を実行する上で、どのような人材が必要になるかを考えます。まずは自分やパートナーの能力を判断し、事業を進めるうえで、他にどのような能力・経験を持った人が何名必要なのかを検討してください。

カフェならいわゆる家族経営から、従業員を多く雇っての大きな店舗経営まで考えられます。また、食品衛生責任者が必要といった法律のしばりがあるのは見逃せません。先ほどのhow toを実現するのに必要な人材・経営規模を考える必要があります。

⑧How much:資金や売上高、利益の目標

開業前、そして開業後に事業を運営していくうえで、どれだけの資金が必要になるのか試算します。また資金がどのようなタイミングで必要になるのか、事業フローや売り上げ見込みと合わせて検討し、具体的な資金計画、資金調達手段につなげてください。

資金がショートしないよう、調達や返済のスケジュールもここで検討します。

資金調達に成功した事業計画書の実例を紹介

実際に起業された方が資金調達時に利用した事業計画書の一例をご紹介します。これらは「資金調達成功の『事業計画書』11業種12社」にてすべて無料でダウンロード可能です。

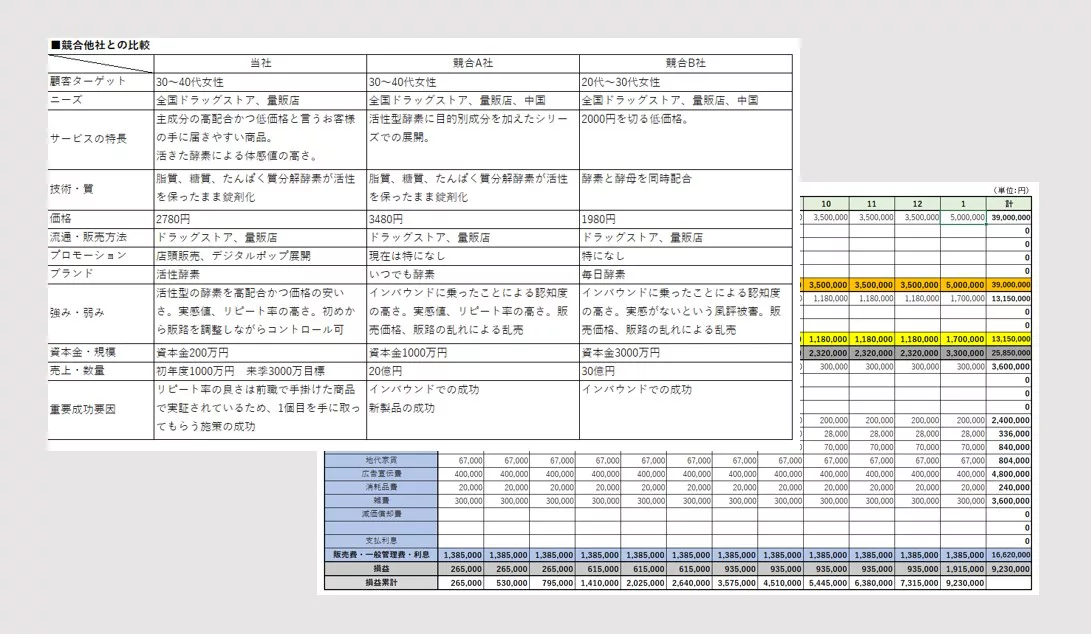

健康食品小売業の事業計画書実例

「みんなが手に取れる価格で本物の酵素を届ける」。消費者が手の届きやすい価格で販売できるまでのコストダウンに成功。活きた酵素で食べ物を分解し正しく排泄しダイエット、および腸内環境を健やかに保つ商品を販売する事業計画です。

こちらの計画書で信用金庫から750万円の融資を成功させました。

同業他社の調査がよくされており、競合優位性を可視化した表がとても参考になります。

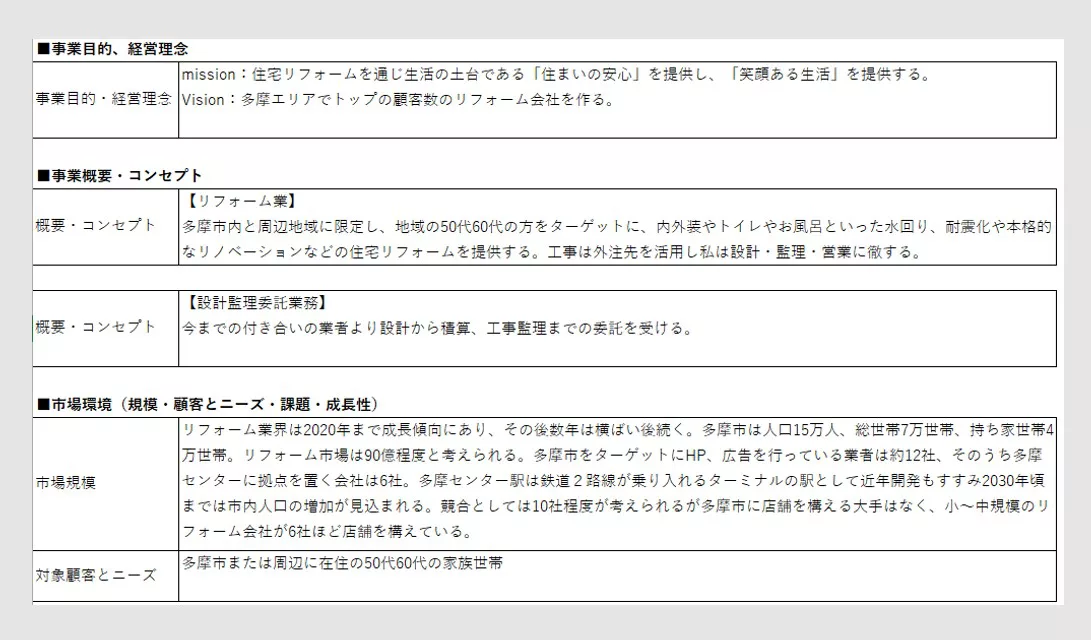

住宅リフォーム業の事業計画書実例

リフォーム業界は成長傾向。地元を中心に一生付き合っていけるようなリフォーム会社を作りたい。住宅リフォームを通じ生活の土台である「住まいの安心」を提供し、「笑顔ある生活」を提供するというコンセプトのもと、数値計画を練った事業計画書です。

こちらの計画書で日本政策金融公庫から600万円の融資を成功させました。

ミッションとビジョンが明文化されており、6W2Hがしっかり考え込まれています。

事業計画書作成のよくある質問

Q 資金調達する予定はありませんが、事業計画書は必要でしょうか?

必要です。頭の中のプランを見える形で整理することで、スムーズに事業を進めることができます。自分のプランを客観視したり、専門家や他人に見せてさまざまなアドバイスを受けるのにも役立ちます。

Q 事業計画書と創業計画書は何が違いますか?

創業計画書は事業計画書の一種であり、これから創業する方が作成する事業計画書を創業計画書といいます。日本政策金融公庫や信用保証協会のホームページにはそれぞれ指定のフォーマットで創業計画書が用意されています。

Q 事業計画書はどのようなシーンで必要になりますか?

- ① 創業融資を申し込む時。金融機関は事業計画書を見て、事業内容や返済能力の有無、計画性などを判断し、融資の可否を決めます。

- ② 事業に使う賃貸物件を借りる時。店舗や事務所などの賃貸契約のさい、大家さんや管理会社、保証会社への提出が必要になることがあります。

- ③ 補助金や助成金を申請する時。制度の目的にあった資金用途かどうかを審査するのに事業計画書が必要になります。

- ④ 出資を受けるとき。投資家やVCから資金調達する時はビジネスの成長性が最重視されるため、他のケースとは書き方が異なります。

元日本政策金融公庫の融資課長として5000名以上の起業家を支援した上野アドバイザー。現在は、資金調達の専門家として活躍されております。融資を検討されている方はぜひご相談ください。

著書「事業計画書は1枚にまとめなさい」「起業は1冊のノートから始めなさい」など。

プロフィールを見る>>

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

著書:「マネして完成! 事業計画書 ~10業種36の事例で事業計画のまとめ方がよくわかる」ドリームドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。

運営:株式会社プロジェクトニッポン

Facebook | X(旧:Twitter)