2025年3月31日に、「11次事業承継・M&A補助金」の暫定公募要領が公開されました。事業承継・M&A補助金の対象となる中小企業や事業の条件などが細かく定められており、細部まで理解するのがむずかしい場合もあるでしょう。

本記事では、11次事業承継・M&A補助金の概要から、対象となる企業や事業についてまとめました。11次は「専門家活用枠」のみの公募で、10次からの変更点もあります。具体的な申請方法についてもまとめているので、事業承継やM&Aを検討している事業者の方は、本記事を参考に手続きを進めてみてはいかがでしょうか。

- 目次 -

11次事業承継・M&A補助金(令和6年度補正予算)の対象は「専門家活用枠」

11次事業承継・M&A補助金の対象となるのは、「専門家活用枠」のみです。事業承継・M&A補助金の対象枠は4種類あり、10次では専門家活用枠のほかに「廃業・チャレンジ枠」も含まれていました。

ここでは、11次事業承継・M&A補助金の対象である専門家活用枠の概要と、10次公募からの変更点について解説します。

「専門家活用枠」はM&Aに伴う専門家費用が補助対象

事業承継・M&A補助金の「専門家活用枠」とは、中小企業や個人事業主が事業承継やM&Aを行う際に必要な専門家への依頼費用を補助する制度です。専門家への依頼は、経営資源の引継ぎをスムーズに進めるために重要な要素。ぜひ補助金を活用して、専門家からのアドバイスのもと、事業承継やM&Aを円滑に進めましょう。

専門家活用枠の対象者や補助内容は次の通りです。

| 対象 | 補助事業期間に経営資源を譲り渡す、または譲り受ける中小企業・小規模事業者 | |

| 補助上限 | 買い手支援類型(I型) | ・600~800万円(DD費用の申請で600万円に200万円加算) ・2,000万円(100億円企業要件を満たす場合) |

| 売り手支援類型(II型) | 600~800万円(DD費用の申請で600万円に200万円加算) | |

| 補助率 | 買い手支援類型(I型) | 2/3(100億企業要件を満たす場合、1,000万円以下の部分は1/2、1,000万円以上の部分は1/3) |

| 売り手支援類型(II型) | 1/2または2/3(2/3になる条件は①赤字②営業利益率の定価(物価高騰影響等)のいずれかに該当すること) | |

| 対象経費 | 謝金、旅費、外注費、委託費、システム利用料、保険料 | |

参考:「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、

事業承継に際しての設備投資や、 M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します!|中小企業庁|2ページ目(最終閲覧日2025年4月14日)

補助金額や補助率は、条件によって異なるため事前に確認しましょう。

「DD費用」とは「デューデリジェンス費用」の略で、買い手側が対象企業を調査する際に発生する費用のことです。「100億円企業要件」とは、「100億円規模の売上を目指す事業計画書をもつ企業」を指します。

対象となる中小企業の詳細条件については後述するので、ここでは11次事業承継・M&A補助金が「専門家活用枠のみが対象」「補助金額や補助率は条件によって異なる」という2点をおさえましょう。

10次事業承継・M&A補助金からの変更点2つ

「専門家活用枠」は10次事業承継・M&A補助金でも対象となっていましたが、11次では次に挙げる2つの変更点があります。

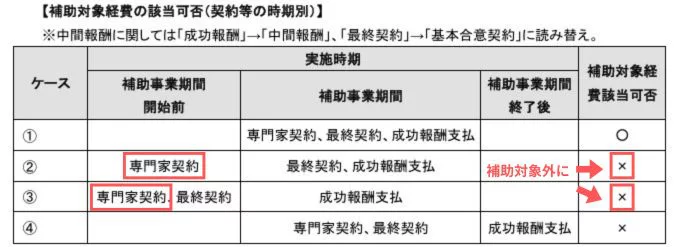

- 「専門家契約」が補助事業期間開始前の場合は、補助対象経費にならない

- 相見積取得が不要な条件のうち、条件④が削除

1つ目の変更点は、「専門家との契約が補助事業期間開始前に締結された場合、費用が補助対象経費に該当しない」というものです。

出典:事業承継・M&A補助金事務局(をもとに作成)

補助対象となる経費は、補助事業期間内に契約や発注、支払い完了したものに限られます。専門家への依頼を考えている事業者は、契約の時期に注意しましょう。

2つ目の変更点は、「相見積取得が不要な条件の変更」です。10次公募では、相見積不要の条件として次の記載がありました。

条件④:FA・M&A仲介費用において、2024年7月1日前にFA・M&A仲介業者と専任条項がある委任契約を締結し、補助事業期間中に締結した基本合意又は最終契約に基づく中間報酬又は成功報酬の場合

引用元:事業承継・引継ぎ補助金事務局|中小企業生産性革命推進事業事業承継・引継ぎ補助金 専門家活用枠 【公募要領(暫定版)】|62ページ(最終閲覧日2025年4月14日)

11次公募では上記の条件が削除され、相見積取得が不要なケースが3つとなっています。条件の詳細は11次公募要領(暫定版)62ページをご確認ください。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

事業承継・M&A補助金の概要

事業承継・M&A補助金は、2024年まで実施されていた「事業承継・引継ぎ補助金」を改良・拡充して2025年にスタートした制度です。主に中小企業や小規模事業者の経営革新や、持続的な成長を目的としています。ここでは、事業承継・M&A補助金の概要についてまとめました。

事業承継・M&A補助金の目的は中小企業の経営革新の支援

事業継承・M&A補助金の主な目的は、中小企業の経営革新を支援することです。11次公募要領の暫定版には、補助金の目的について次のようにまとめられています。

中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機とした取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、我が国経済の活性化を図る

引用元:事業承継・M&A補助金事務局|中小企業生産性革命推進事業事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 【公募要領(暫定版)】|5ページ(最終閲覧日2025年4月14日)

補助対象期間は2025年7月上旬(予定)から、約12ヶ月間を想定。補助金による事業継承やM&Aをきっかけとして、設備投資や販路開拓、新商品の開発など経営革新やシナジー効果の最大化に取り組む中小企業を対象としている制度です。

中小企業の後継者不足による廃業を防いだり、事業承継・M&A後の経営支援による生産性の向上や賃上げをしたりする狙いもあります。

事業承継・M&A補助金の対象となる中小企業や事業

事業の対象となる補助対象者や中小企業には、「日本国内で事業を営んでいる」「事務局からの質問や追加資料等の依頼に適切に対応する」といった12の前提要件があります。(詳しくは【公募要領(暫定版)】6~7ページ参照)

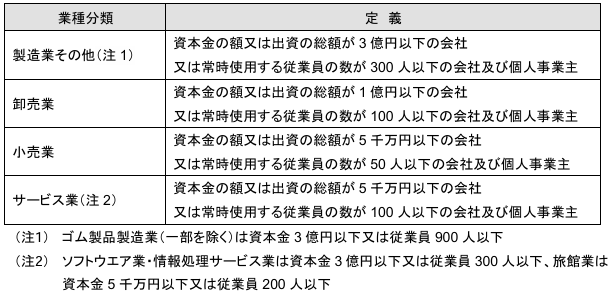

また、「対象となる中小企業者等」は、中小企業基本法第2条に準じて次のように定義。

ただ、次のように対象とならない中小企業や法人もあるため、事前に確認が必要です。

- 資本金または出資金が5億円以上の法人に直接または関節に100%の株式を保有される法人

- 申請時において、確定している直近過去3年分の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業等

- 社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農業組合法人、組合(農協、生協など)

資本金または従業員の基準を満たせば、個人開業医や農家(会社、有限会社、個人農家)は補助金の対象となります。

事業承継・M&A補助金の対象となる事業

事業承継・M&A補助金の補助対象事業には、「補助事業期間に被承継者と承継者の間で事業再編・事業統合が着手および実施される予定がある(または、廃業を伴う事業再編・事業統合等が行われる予定がある)」という要件が定められています。

そのうえで、買い手支援類型(I型)や売り手支援類型(II型)はそれぞれの次の条件を満たさなければなりません。

| 支援類型 | 条件 |

| 買い手支援類型(I型) | ・事業再編、事象統合後に、シナジーを活かした生産性向上が見込まれること ・事業再編・事象統合後に、地域の雇用をはじめ、地域経済全体をけん引する事業の実施が見込まれること |

| 売り手支援類型(II型) | ・地域の雇用をはじめ、地域経済全体をけん引する事業等を行い、再編・統合により第三者により継続されることが見込まれること |

さらに、次のような要件に該当する事業やM&Aは、補助対象として見なされない場合があります。

| 事業、M&A | 補助対象とならない要件 |

| 補助対象事業 | ・公序良俗に反している事業 ・公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業 ・国および地方自治体のほかの補助金、助成金を活用する事業 |

| 補助対象M&A | 「グループ内事業再編に相当」「物品・不動産等のみの売買に相当」など、実質的な事業再編・事業統合が行われたとみなされないもの |

すべての要件をクリアした事業やM&Aが、補助の対象となるのです。詳しい要件については、【公募要領(暫定版)】10~12ページを参照ください。

事業承継・M&A補助金の補助枠は専門家活用枠以外に3種類

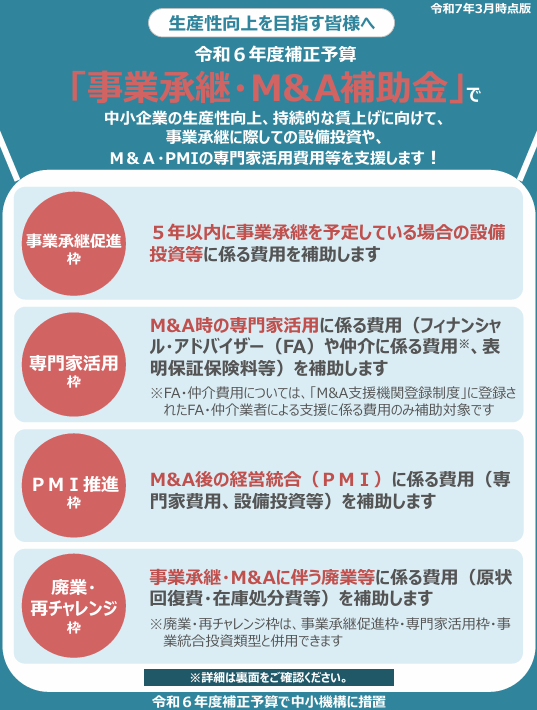

11次事業承継・M&A補助金の公募枠は「専門家活用枠」のみですが、ほかにも次の3種類の枠があります。

- 事業承継促進枠

- PMI推進枠

- 廃業・再チャレンジ枠

出典:中小企業庁

ここでは、事業承継・M&A補助金の対象枠の内容や補助額などについて解説します。11次公募では枠が設けられていませんが、今後対象枠となる可能性があるので、内容を把握しておきましょう。

【5年以内の事業承継の設備投資など】事業承継促進枠

事業承継促進枠は、5年以内に親族内承継や従業員承継を予定している中小企業や小規模事業者を対象とした補助枠です。事業承継に向けた経営基盤の強化や承継を円滑に進めるための設備投資等に係る費用を補助します。

事業承継促進枠の補助対象や補助額、補助率などは次の通りです。

| 対象 | 5年以内に親族内承継または従業員承継を予定している中小企業・小規模事業者 |

| 補助上限 | 800~1,000万円(一定の賃上げ実施で1,000万円に引き上げ) |

| 補助率 | 中小企業:1/2 小規模事業者:2/3 |

| 対象経費 | 設備費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費など |

参考:参考:「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、事業承継に際しての設備投資や、 M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します!|中小企業庁|2ページ目(最終閲覧日2025年4月14日)

事業承継促進枠は、「親族内や従業員承継」による事業承継を対象としている点が特徴です。承継に向けて経営基盤を強化したい場合や、事業拡大・新規事業展開を目指す際に活用できます。

補助上限を1,000万円に引き上げるための賃上げ要件は、「地域別最低賃金+30円以上」。上記を達成している場合は「事業場内最低賃金+30円以上」です。

【M&A後のPMI費用】PMI推進枠

PMI推進枠とは、M&A後の経営統合(PMI:Post-Merger

Integration)に必要な費用を支援する制度です。M&Aを成功させたあとの経営資源の統合や、設備投資をスムーズに進めるために補助金を活用できます。

PMI推進枠の概要は次の通りです。

| 対象 | M&Aに伴い経営資源を譲り受ける予定の中小企業・小規模事業者でPMIを実施する者 | |

| 補助上限 | PMI専門家活用類型 | 150万円 |

| 事業統合投資類型 | 800~1,000万円(一定の賃上げ実施で1,000万円に引き上げ) | |

| 補助率 | PMI専門家活用類型 | 1/2 |

| 事業統合投資類型 | 中小企業:1/2

小規模事業者:2/3 |

|

| 対象経費 | 設備費、外注費、委託費など | |

参考:「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、

事業承継に際しての設備投資や、 M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します!|中小企業庁|2ページ目(最終閲覧日2025年4月14日)

M&A成立後の統合プロセスであるPMIを進めることで、シナジー効果を最大化しつつ、組織や業務の混乱を生むリスクをより小さくできます。統合後の業務の融合や生産性向上を狙いたい企業も、機会があればぜひ活用しましょう。

【廃業にかかる費用】廃業・再チャレンジ枠

今ある事業を廃業し、新たな事業に挑戦する中小企業や個人事業主を支援する制度が「廃業・再チャレンジ枠」です。廃業に伴う経費や、新事業挑戦に必要な経費を補助し、企業や地域経済の活性化を目指します。

廃業・再チャレンジ枠の内容は次の通りです。

| 対象 | 事業承継やM&Aの検討・実施等に伴って事業を廃業等をする中小企業・小規模事業主 |

| 補助上限 | 150万円(事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用する場合は、それぞれの補助上限に加算) |

| 補助率 | 中小企業:1/2 小規模事業者:2/3 (事業承継促進枠、専門家活用枠、事業統合投資類型と併用する場合は、各補助率に従う) |

| 対象経費 | 廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用(併用申請の場合のみ) |

参考:「事業承継・M&A補助金」で中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、

事業承継に際しての設備投資や、 M&A・PMIの専門家活用費用等を支援します!|中小企業庁|2ページ目(最終閲覧日2025年4月14日)

廃業・再チャレンジ枠の特徴は、「事業承継促進枠」や「専門家活用枠」と併用できる点です。補助金額は最大150万円ですが、ほかの枠と併用すると補助額が増える可能性があります。新たなスタートを切る際の負担を軽減してくれる補助枠です。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

事業承継・M&A補助金(令和6年度補正予算)への申請方法

11次事業承継・M&A補助金の公募がはじまり、さっそく利用したい事業者も多いでしょう。ここでは、事業継承・M&A補助金の申請方法について解説します。申請単位から、具体的な手続きの流れまで詳しくまとめているので、ぜひ参考申請を進めてみてください。

申請単位は補助対象者および補助対象経費の負担者

事業承継・M&A補助金の申請単位は、「補助対象者(中小企業、小規模事業者)および補助対象経費を負担する者」です。同一の補助対象事業について、「買い手支援類型(I型)」と「売り手支援類型(II型)」それぞれで申請できます。

また、事業承継・M&A補助金では、共同申請も認められています。共同申請とは、複数の事業者や関係者が連携して補助金を申請する制度です。補助対象経費を負担する主体が複数ある場合や、M&Aや事業承継に親会社や新設法人などが関わる場合に適用されます。

たとえば、次のようなケースが考えられます。

- 親会社が新設法人の株式譲渡費用を負担する場合、親会社と新設法人で共同申請

- 買い手企業と売り手企業がそれぞれ負担した専門家活用費用について共同申請

- 支配株主が株式譲渡費用を負担する場合、譲渡対象会社と共同申請

共同申請することで、「費用負担者も補助対象として認められる」「M&Aや事業承継の複雑な資金フローにも対応可能」といったメリットがあります。

また、特殊なケースとして、株式移転によって新設された法人も申請できたり、新設合併によってできた新しい法人も補助金申請したりできます。(詳細は【公募要領(暫定版)】16ページを参照ください)

申請期間は2025年5 月9日(金) ~ 2025年6月6日(金)17:00 ※厳守

事業承継・M&A補助金の申請から交付までの流れ

事業承継・M&A補助金から交付まで、次のような手続きが必要です。

- gBizIDプライムアカウント作成

- 公募内容の確認

- 必要書類の作成・提出

- 採択通知の受理

- 補助金事業についての見積の入手・交付申請

- 補助事業着手・状況報告

- 補助事業の完了・実績報告書の提出

- 補助金の請求・受理

- 事業化状況報告

ここでは、補助金申請から交付までの各プロセスの詳細について解説します。手続きや必要書類が複雑な場合があるので、ぜひ参考にして申請準備を進めてみてください。

gBizIDプライムアカウント作成

事業承継・M&A補助金の申請には、「gBizIDプライムアカウント」の作成が必要です。アカウントは補助金を含む行政サービスの電子申請に必要で、法人代表者または個人事業主が取得できます。

gBizIDプライムアカウントを作成する手順は、次の通りです。

| 手順 | 内容 |

| 1.必要書類の準備 | 法人:印鑑証明書(代表者印)、登録印、スマートフォンまたは携帯電話(ワンタイムパスワード受信用) 個人事業主:印鑑証明書(実印)、登録印、スマートフォンまたは携帯電話 |

| 2.申請書作成と郵送 | 申請書を作成し、印鑑証明書とともに運用センターへ郵送 |

| 3.審査 | 約2~3週間で審査結果通達 |

申請書は、GビズID公式サイトからダウンロードできます。申請から審査結果が出るまで数週間かかる可能性があるため、事業承継・M&A補助金の活用を考えている事業者は、早めにgBizIDプライムアカウントを作成しましょう。

公募内容の確認

事業承継・M&A補助金の申請前に、公募内容をよく確認しましょう。特に次の項目については、必ずおさえておく必要があります。

- 補助金申請の条件や対象経費

- 申請手続きの詳細

- 補助事業期間や実施期間

- 最新情報

正式な公募内容は、暫定版から変更される可能性もあるため、正式版を熟読して内容を確認しましょう。自社が補助金申請可能かどうか判断したり、申請ミスを防いでスムーズに交付を受けたりするために、重要なプロセスです。

必要書類の作成・提出

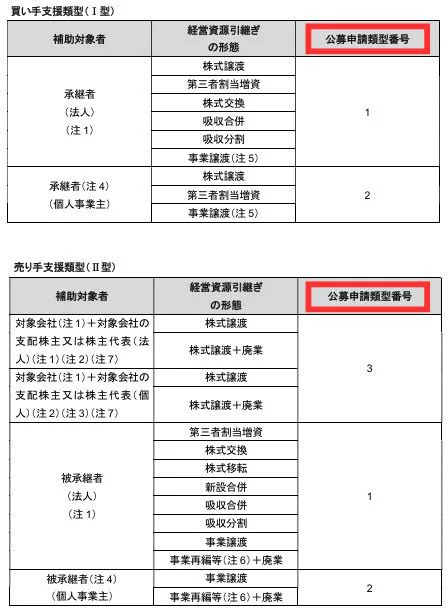

公募内容を確認して、申請の対象となることがわかったら、必要書類を作成して提出しましょう。共通の書類として「交付申請書(jGrants上のフォームで申請)」があり、そのほかの書類は申請枠や公募申請類型番号によって異なります。

公募申請類型番号は、補助対象者や経営資源の引継ぎ形態によって割り振られるものです。

出典:事業承継・M&A補助金事務局(を参考に作成)

公募申請類型番号ごとの主な必要書類は、次のようなものです。

| 公募申請類型番号 | 申請者 | 必要書類 |

| 1 | 法人 | ・履歴事項全部証明書(交付申請日から3カ月以内に発行) ・直近3期分の決算書(貸借対照表、損益計算書) ・常時使用する従業員1名の労働条件通知書 |

| 法人の代表者 | ・住民票(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) | |

| 2 | 個人事業主 | ・住民票(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) ・直近3期分の確定申告書B第一表・第二表と所得税青色申告決算書 ・開業届及び所得税青色申告承認申請書の写し ・常時使用する従業員1名の労働条件通知書 |

| 3 | 対象会社 | ・履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) ・直近の確定申告書 ・確定申告の基となる直近3期分の決算書 ・株主名簿 ・常時使用する従業員1名の労働条件通知書 |

| 対象会社の代表者 | ・住民票(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) | |

| 共同申請者(共同申請する場合) | ・住民票(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) ・履歴事項全部証明書(申請日以前3カ月以内に発行されたもの) ・株主代表としての確認書 |

参考:事業承継・M&A補助金事務局|中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金 【公 募 要 領(暫定版)】|25ページ、26ページ(最終閲覧日2025年4月14日)

書類は電子申請システム「jGrants」を通して提出します。紙面での提出は認められていません。不備がある場合は、審査対象外となる可能性もあるため、専門家などの支援を受けながらミスがないように気を付けましょう。

また、補助率や補助上限額の要件充足を希望する場合は、追加で書類を添付する必要があります。必要書類については、【公募要領(暫定版)】27~30ページをご参照ください。

採択通知の受理

提出された申請書類をもとに、事務局が審査を実施。補助金の対象要件や計画の実現可能性などが評価され、審査を通過した場合は申請者に「採択通知」が送付されます。(jGrantsを通して通知)

採択通知を受け取ったあとに、交付申請を行いましょう。採択通知では補助金交付が確定したわけではなく、その後の交付決定手続きや条件を満たす必要があるため注意が必要です。

補助金事業ついての見積の入手・交付申請

事業継承・M&A補助金の交付申請には、補助対象経費を明確にするために、事業計画に基づいた見積書の提出が求められます。見積書は、補助金審査の際に経費の妥当性を判断するための重要な資料となるため、信頼性のある業者やサービス提供者(原則2者以上からの見積が必須)から取得しましょう。

見積を入手したら、補助金の交付申請を「jGrants」を通して行います。交付申請時には、見積書や必要書類の提出が必要です。

見積内容が不明確だったり、補助金要件に合致しなかったりする場合は、不採択や減額の可能性もあります。また、交付決定の通知される前に事業を開始すると、そのぶんの経費は補助対象外となるため注意が必要です。

補助事業着手・状況報告

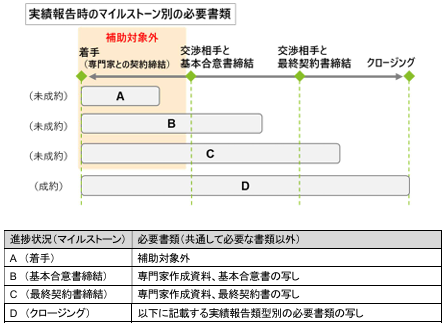

補助金交付が正式に決定すると、補助対象事業を開始できます。補助事業期間中は、進捗状況や実施内容について定期的な報告が必要です。必要書類には、共通のものと進捗状況に応じたものがあります。

共通の必要書類は、大きく次のようなものに分けられます。

- 補助事業期間中に経営資源の引継ぎが実現していない場合の専門家作成資料等

- 経営資源の引継ぎ(クロージング)に伴う支払証憑

- M&A形態別の証憑

より詳細な必要書類については、【公募要領(暫定版)】31~34ページをご参照ください。

また、進捗状況別の必要書類は、次のように定められています。

補助金着手・状況報告は、補助金の適正な使用と成果確認を目的としています。補助金活用をスムーズに進めるために重要なので、事業着手時から準備しておきましょう。

補助事業の完了・実績報告書の提出

補助対象事業が完了したら、申請者は「実績報告書の作成・提出」「領収書や契約書など関連書類の添付」を行う必要があります。実績報告は「jGrants」を通して行い、期間は次のように定められています。

補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日より10日を経過した日のいずれか早い日までに実績報告書等を提出

引用元:事業承継・M&A補助金事務局|中小企業生産性革命推進事業

事業承継・M&A補助金 専門家活用枠 【公募要領(暫定版)】|40ページ(最終閲覧日2025年4月14日)

事務局が報告内容を確認し、経費や事業実施状況を精査したうえで補助金額を確定。内容に不備があった場合は、期間内に補正を行う必要性もあり、適切に対応できない場合は該当経費について補助金が減額される可能性もあります。

補助金の請求・受理、事業化状況報告

確定した補助金額に基づき、申請者は「jGrants」を通して補助金を申請。請求内容が承認されると、補助金が指定口座に振り込まれます。

補助金受理後にも、次の手続きが必要です。

| 手続き | 内容 |

| 事業化状況報告 | 補助対象事業完了後3年間、事務局が指定する日まで事業化状況を報告 |

| 補助対象事業の経理 | ・帳簿や支出の根拠となる証拠書類を、事業完了年度終了後の5年間、管理・保管 ・信頼性のある帳簿、書類の作成 |

| 立入検査 | 事務局や会計検査院が実地検査に入ることがあり、指示があった場合従う |

上記の手続きや義務は、補助事業の成果や経営改善効果を確認するために行われます。

事業承継・M&A補助金(専門家活用事業)の審査ポイント

事業承継・M&A補助金では、中小企業や小規模事業者の対象条件や事業の妥当性について、さまざまな観点で定められています。ここでは、事業承継・M&A補助金の審査ポイントについてまとめました。審査ポイントを把握することで、特に注意して手続きを進める点がわかりやすくなります。

公募審査に対しては、「5. 補助対象者」及び「10. 補助上限額、補助率等」に適合しているか、資格要件の審査を実施。

資格要件の審査を通過したあとの申請については、次のポイントで評価が行われます。

| 支援類型 | 審査ポイント |

| 買い手支援類型(I型) | ・経営資源引継ぎ計画の妥当性 ・財務内容が健全であること ・買収の目的・必要性 ・買収による効果、地域経済への影響 ・買収実現による成長の見込み |

| 売り手支援類型(II型) | ・経営資源引継ぎ計画の妥当性 ・譲渡の目的、必要性 ・譲渡による効果、地域経済への影響 |

また、次のような加点項目を満たすことで、採択率が上がるとされています。

- 「中小企業の会計に関する基本要領」または「指針」の適用を受けている

- 「経営力向上計画」や「先端設備等導入計画」の認定を受けている

- 地域未来牽引企業として認定されている

- 賃上げを実施予定であり、従業員に表明している

- 健康経営優良法人やサイバーセキュリティ対策を実施している

買い手、売り手ともに計画が妥当であることが審査の大きなポイントです。また、満たせそうな加点項目がある場合は、事前に準備しておくと採択率を高められます。

事業承継・M&A補助金(専門家活用事業)の採択率は6割程度

事業承継・M&A補助金(専門家活用事業)の採択率は、直近の公募結果から見るとおよそ6割程度で推移しています。

| 公募 | 申請件数 | 採択件数 | 採択率 |

| 10次公募(2024年) | 518件 | 318件 | 61.3% |

| 9次公募(2023年) | 440件 | 275件 | 62.5% |

参考:事業承継・引継ぎ補助金|採択結果(最終閲覧日2025年4月14日)

10次、9次と専門家採択枠への申請は、ほかの申請枠より比較的件数が多く、採択率も高めです。専門家活用枠では、認定支援機関やM&A専門家のサポートを受けるケースが多く、計画の制度が上がり採択率が高くなる傾向にあります。

ただ、審査基準を満たすためには、計画の具体性や地域経済への貢献度などが重要です。十分な準備と、専門家の支援を受けることがおすすめです。

11次事業承継・M&A補助金の(専門家活用事業)を要チェック

本記事では、11次事業承継・M&A補助金の概要について解説しました。対象となる企業や個人事業主、事業の要件は複雑な部分もあり、読解が大変な事業者もいるでしょう。

ドリームゲートでは、補助金に精通した専門家がしっかりサポートします。11次事業承継・M&A補助金の活用を検討している方で、サポートが必要であればお気軽にご相談ください。

外食FC立ち上げへの参画や自らも複数店舗の経営を行った後に独立。

フードビジネスコンサルタントとして20年のキャリアをもつ萩原アドバイザー。

飲食店等を長年経営し引退を考える経営者が、事業を他者に譲り渡す「事業承継M&A」に複数携わるなど、ゼロからの出店ではなく立地や顧客を引き継ぎながら経営を始めるという分野のご経験を豊富にお持ちのアドバイザーです。

プロフィールを見る>>

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

著書:「マネして完成! 事業計画書 ~10業種36の事例で事業計画のまとめ方がよくわかる」ドリームドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。

運営:株式会社プロジェクトニッポン

Facebook | X(旧:Twitter)