事業再構築補助金は、新型コロナウイルス感染拡大によって打撃を受けた中小企業等に対する、経済産業省の支援策です。中小企業等が新分野展開や事業転換などをするときに費用の一部を補助し、補助金の最高額は1社あたり1.5億円にもなります。

中小企業等が事業再構築補助金を申請しようと考えたとき、認定支援機関(認定経営革新等支援機関)という組織のサポートを受ける必要があります。

認定支援機関(認定経営革新等支援機関)は、「中小企業が経営相談等できる」公的な支援機関で、金融機関や税理士、公認会計士、弁護士等がいますが、全国におよそ33,000の登録があり、どのように選べばいいのか分からないという声もあるようです。

ドリームゲートにも認定支援機関に属するアドバイザーがいますが、この記事では、認定支援機関がどのような組織で、中小企業等に何をしてくれるのか、どのように探すといいのか?報酬額・手数料はどのくらいかかるのかなどを紹介していきます。

- 目次 -

事業再構築補助金を軽くおさらい

最初に事業再構築補助金の概要をおさらいします。現在公募がなされている第7回の内容についてくわしく知りたい方はこちらの記事を参考にしてください。事業再構築補助金は、コロナ禍によって売上高が減少した中小企業等が、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編に取り組むとき、1社あたり最大1.5億円を補助する内容になっています。

申請の要件は主に3つの条件があり、①売り上げが減っている ②新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編等に取り組む ③認定支援機関と事業計画を策定する この3つを満たしていなければなりません

売上高減少の幅

事業再構築補助金の対象になるのは、売上高が大幅に減少した中小企業等になります。その条件は次の2つです。※2022年8月現在の第7回公募要領より抜粋

- ① 2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コ

ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較し

て10%以上減少していること等。 - ② 経 済 産 業 省 が 示 す 「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を認定経営革新等支援機関等と共同で策定すること。

コロナ以前とコロナ後の同じ3カ月を比較して、10%以上減少していれば事業再構築補助金の条件を1つクリアできることになります。

何をしたら補助金が給付されるのか

事業再構築補助金は、中小企業等が、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編を実施したときに給付されます。具体的には次のような例です。

- 喫茶店が飲食スペースを縮小して、新たにコーヒー豆や菓子のテイクアウト販売を始める

- 弁当を販売している会社が、新たに高齢者向けの食事宅配事業を始める

- ガソリン販売会社が、新たにフィットネスジムを運営する

- 衣服販売店がネット販売やサブスクリプション・サービスに業態を転換する

- 半導体製造装置部品メーカーが、洋上風力設備の部品をつくる

- タクシー会社が、食品宅配サービスを始める

- 伝統工芸品をつくっている会社が、新たにネット通販などのEコマースに進出する

- 和菓子メーカーが、和菓子づくりで生まれる成分を使って化粧品をつくる

- 土木業者が、自社の土地で新たにオートキャンプ場をつくって観光業に進出する

- 画像処理のIT企業が、新たに医療向け診断サービスを始める

どのような準備が必要なのか

事業再構築補助金の獲得を目指す中小企業等は、事前準備として、認定支援機関の協力を得て事業計画を策定しなければなりません。補助金の額が3,000万円を超える場合は、さらに銀行やファンドなどの金融機関も事業計画の策定に参加する必要があります。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

認定支援機関とは?

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業支援に関する専門的知識や実務経験が一定レベル以上にある者として、国の認定を受けた支援機関(税理士、税理士法人、公認会計士、中小企業診断士、商工会・商工会議所、金融機関等)です。

自社の潜在力・底力を引き出し、経営の強化につなげるために、ぜひ各分野の専門家である認定支援機関をご活用ください。

認定支援機関の正式名称は認定経営革新等支援機関といいます。事業再構築補助金を申請できる3条件のうちの1つに認定支援機関とともに事業計画を策定するというのがあります。

この章では、認定支援機関がどのような組織で、何をしているのかを解説します。

税理士や中小企業診断士などが認定されている

認定支援機関は中小企業等の経営課題を解決する組織で、中小企業庁が認定し、根拠法は中小企業等経営強化法になります。

認定支援機関になることができるのは、税務、金融、企業財務に関する専門的知識や支援に関する実務経験が一定レベル以上に達している個人や法人です。

具体的には、金融機関、商工会議所などの団体から、税理士、公認会計士、中小企業診断士、社会保険労務士、経営コンサルタントなどの本人、または本人が経営する法人などが認定支援機関になっています。

認定支援機関は、政府公認の中小企業等支援のプロ集団ということが言えます。

どのように中小企業等を支援しているのか

経営を立て直し、業績を向上させようとしている中小企業等の経営者は、認定支援機関に支援を依頼することができます。中小企業等の経営者が認定支援機関を決めたら、認定支援機関は経営状況を把握したり、事業計画を策定したり、事業計画の実行を助けたりします。

また、事業計画が予定どおり完了しても、中小企業等は認定支援機関からフォローアップを受けることができます。

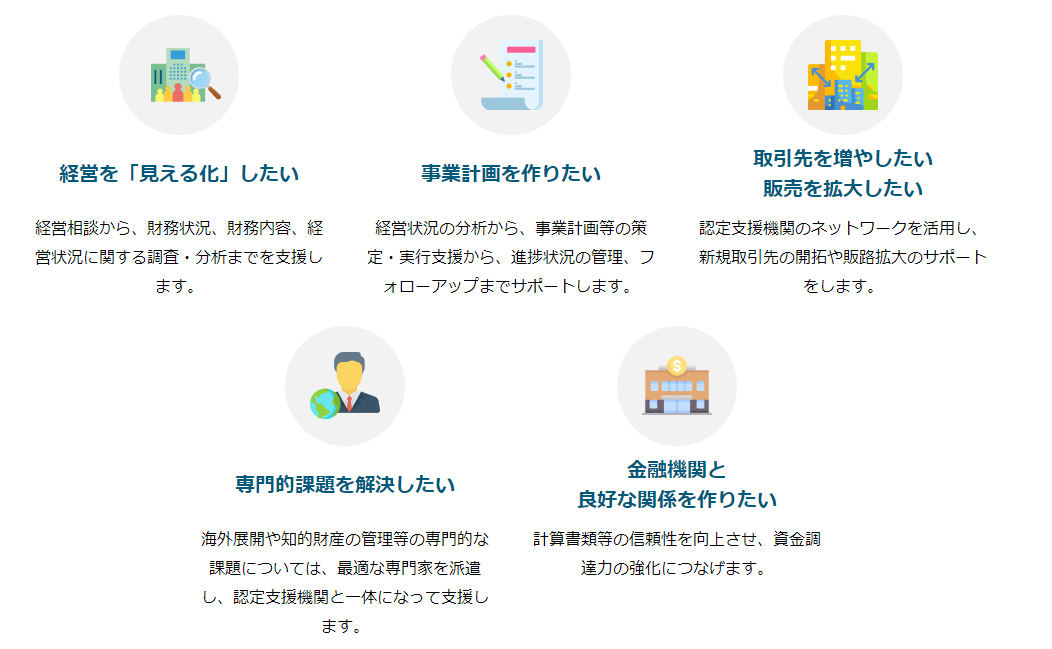

補助金申請時だけでない、認定支援機関の役割

認定支援機関は事業再構築補助金の申請サポートだけでなく、もともとは企業の経営課題を解決するために定められた役割です。

- 経営を「見える化」したい

- 事業計画を作りたい

- 取引先を増やしたい、販売を拡大したい

- 専門的課題を解決したい

- 金融機関と良好な関係を作りたい

ミラサポPlusより

中小企業が経営において感じる多くの課題をサポートしていることが分かります。

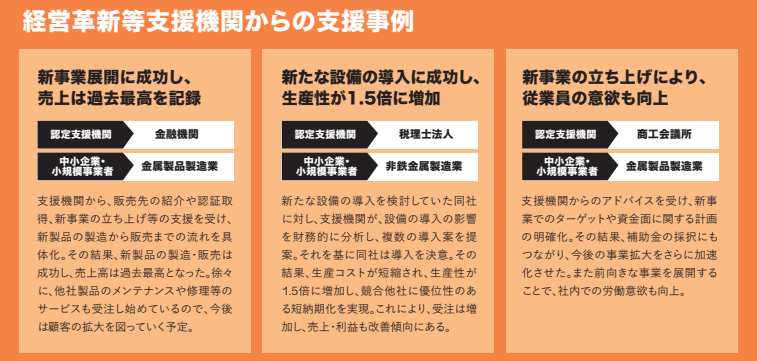

認定支援機関からの支援事例

- 新事業展開に成功し、売上は過去最高を記録

支援機関から、販売先の紹介や認証取得、新事業の立ち上げ等の支援を受け、新製品の製造から販売までの流れを具体化。その結果、新製品の製造・販売は成功し、売上高は過去最高となった。徐々に、他社製品のメンテナンスや修理等のサービスも受注し始めているので、今後は顧客の拡大を図っていく予定。

- 新たな設備の導入に成功し、生産性が1.5倍に増加

新たな設備の導入を検討していた同社に対し、支援機関が、設備の導入の影響を財務的に分析し、複数の導入案を提案。それを基に同社は導入を決意。その結果、生産コストが短縮され、生産性が1.5倍に増加し、競合他社に優位性のある短納期化を実現。これにより、受注は増加し、売上・利益も改善傾向にある。

- 新事業の立ち上げにより、従業員の意欲も向上

支援機関からのアドバイスを受け、新事業でのターゲットや資金面に関する計画の明確化。その結果、補助金の採択にもつながり、今後の事業拡大をさらに加速化させた。また前向きな事業を展開することで、社内での労働意欲も向上。

認定経営革新等支援機関リーフレットより

認定支援機関はどこで探す?

認定支援機関は、中小企業庁のサイト「認定経営革新等支援機関検索システム」で探すことができます。

https://ninteishien.force.com/NSK_CertificationArea

ただし、たとえば「東京都」だけで1000件以上の登録があり、どこを選んでいいのかがわかりづらいのが難点です。

ドリームゲートには、認定支援機関に登録されているアドバイザーが多数在籍しています。認定支援機関としての資格をもっているだけでなく、審査を経てドリームゲートのアドバイザーとなった起業・経営のプロなので、事業再生にトライする事業主の力強い味方になるでしょう。

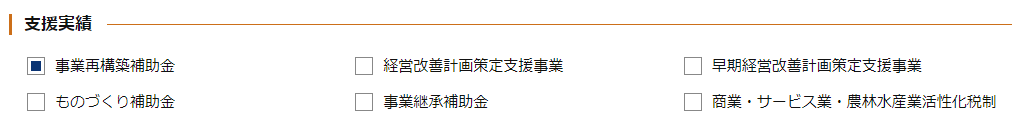

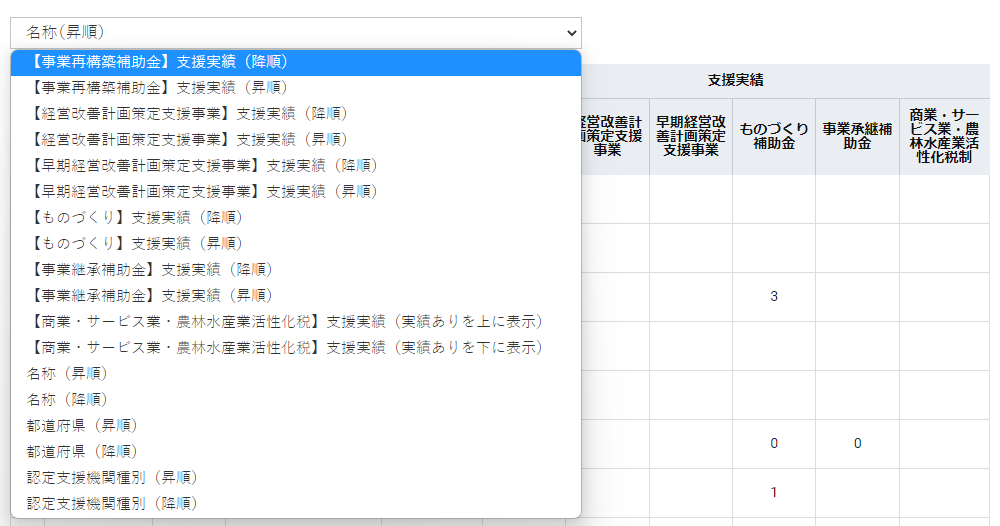

認定経営革新等支援機関検索システムで認定支援機関を探すときのコツ

事業再構築補助金の申請サポートを依頼する認定支援機関を探す場合、検索システムで都道府県を選択した後、「支援実績」で「事業再構築補助金」にチェックを入れると、事業再構築補助金の申請サポート経験がある認定支援機関を探せます。

さらに、検索結果で事業再構築補助金の申請実績件数が多い順に並び替えることもできます。

事業再構築補助金において、中小企業等が認定支援機関に頼めること

事業再構築補助金を獲得するには、中小企業等は、新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編といったむずかしい事業に挑戦しなければなりません。

そこで経済産業省は、中小企業等に認定支援機関のサポートをつけることにしました。

実効性のある事業計画づくりを支援してもらえる

事業再構築補助金の申請をするには、中小企業等は事業計画を策定しなければなりません。認定支援組織はそれを助けてくれます。しかし、より重要なのは事業再生に効果がある事業計画をつくることです。

たとえば「通常枠」の場合、補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定するという【付加価値額要件】があります。

これらを達成するには、認定支援機関のサポートは不可欠といえます。

事前相談から「伴走」してもらえる

中小企業等は、事業再構築補助金の獲得に挑戦しようか迷っている段階から、また自社の取り組みで事業再構築補助金に採択されるかどうか相談する目的で、認定支援機関を利用することができます。つまり認定支援機関は、準備の前からサポートして、そこから事業再構築のゴールまでずっと伴走してくれるわけです。

事業再構築補助金事務局が公開している中小企業庁の村上経営支援部長が第1次公募を振り返るYouTube動画で「認定支援機関と経営者のいいチームができている」と評価しています。

じっさいに事業計画を策定した経営者からも「認定支援機関と一緒に作成してよかった」という声が多くあったということです。

採択後もサポートし続けてくれる

事業再構築補助金は成果が求められます。つまり「あげっぱなしのお金」ではありません。認定支援機関は、事業再構築補助金が採択されたあとも、引き続きその中小企業等をサポートします。

実はこれこそ、事業再構築補助金制度のキーポイントになります。企業がコロナ禍から立ち直るには資金が必要なので、政府は補助金制度でお金を補助することにしたわけですが、事業の再生に必要なのはお金だけではありません。

そこで経済産業省は、中小企業等に強い企業に生まれ変わってもらおうと考えました。しかし中小企業等が単独で実行するのは難しいので、認定支援機関のサポートを受けてもらうことにしたわけです。

事業再構築補助金は、お金、サポート制度、方向性が1セットになった支援策です。

累計8万人が利用!質問に答えるだけで「事業計画書・数値計画書」が完成

⇒事業計画書作成ツールを無料で利用してみる

- 日本政策金融公庫の創業計画書も作成でき、融資申請に利用できる。

- 業種別にあなたの事業計画の安全率を判定

- ブラウザに一時保存可能。すべて無料!

認定支援機関の手数料・報酬

中小企業等が認定支援機関を利用すると、報酬を支払うケースがほとんどです。ただその金額は決まっているわけではなく、認定支援機関によってまちまちです。

事業再構築補助金関連の報酬の相場は次のとおりです。

- 着手金:10万円前後

- 成功報酬:10%前後

事業再構築補助金の額が大きくなるほど、成功報酬のパーセンテージは少なく設定されるのが一般的です。また、事業計画書の策定のさい、依頼者と認定支援機関のどちらが主体的になるかによって料金体系が変わるパターンもあります。

実際の料金体系の事例

認定支援機関は事業再生の「伴走者」です。長い付き合いになりますので、認定支援機関を選定するときは、報酬額だけで決めるのではなく、信頼できる相手を選びましょう。

料金の事例①

ドリームゲートアドバイザーの認定支援機関の例で説明すると、中野裕哲アドバイザーが経営するV-Spirits経営戦略研究所株式会社は、元・補助金審査員の中小企業診断士等、複数名の専門家チームで対応するの特長で、次のような料金体系です。(初回相談は無料)

- 応募に係る報酬(着手金) 補助金申込額により 50,000円~(税別)

(内訳)事業計画書等応募書類作成、申請に関するコンサルティング - 審査に合格した場合にかかる報酬 補助金申込額により 7%~(税別)

(内訳)事業実施や完了報告書、事務局対応に関するコンサルティング

料金の事例②

村野 智範アドバイザーが所属する株式会社SoLaboでは、資金調達業務に特化し、毎月120件以上の事業計画書を作成し、資金調達支援に成功しています。

メール相談は初回無料で、次のような料金体系です。

- 着手金:10万円(税別)

- 審査に合格した場合の成功報酬:補助金申込額の10%(税別)

支援内容に見合わない報酬の請求に注意

事業再構築補助金事務局が公開している中小企業庁の村上経営支援部長がYouTube動画で「相当不謹慎」と批判したのが、実際の支援内容に見合わない報酬を請求した支援機関です。

認定支援機関には採択をゴールにするのではなく、3~5年先の再構築の完了まで支援することが求められています。

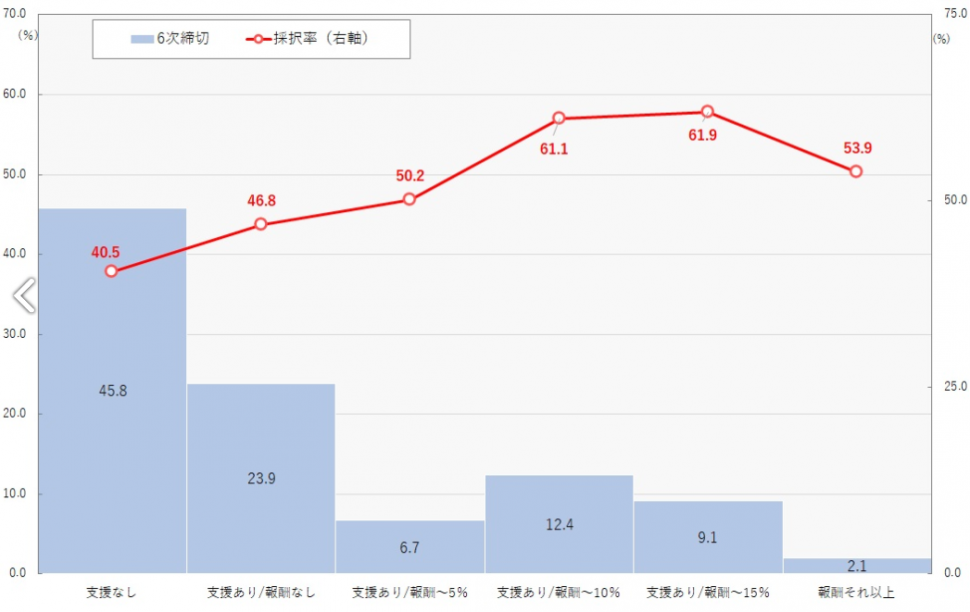

有料の支援を受けたほうが採択率が高い?!

ものづくり補助金データポータルによると、ものづくり補助金においては15%の成功報酬を支払ってサポートを受けた者がもっとも採択率が高く、支援を受けなかった者と比較するとその採択率の差は約21%もあります。

10%未満の報酬と15%未満の報酬の差はそれほどなく、それ以上になると逆に採択率が下がってしまうので、成功報酬は10~15%程度が「支援内容に見合った適正な価格」であると言えるのではないでしょうか。

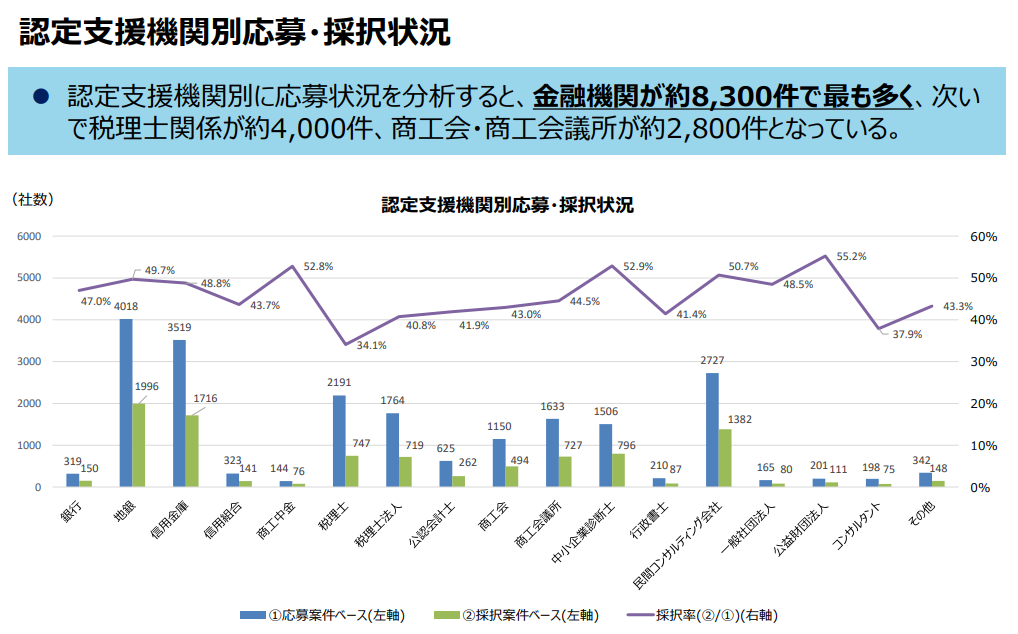

認定支援機関別の5次採択率は?

第5次公募の採択結果が6月9日に発表され、全体の平均採択率は46%でした。

認定支援機関別の応募・申請・採択状況も公表されています。

事業再構築補助金事務局発表「事業再構築補助金第5回公募の結果について」より抜粋

この資料によると「金融機関が約8,300件で最も多く、次いで税理士関係が約4,000件、商工会・商工会議所が約2,800件となっている」とあります。

事業再構築補助金においては申請金額が3,000万円以上の場合、金融機関も事業計画の策定に参加する必要があります。他のページに記載している資料によると3,000万円以上の申請件数が6,542件になることから、金融機関の支援件数が多くなるのは当然のことに見えます。

なお採択率がもっとも高いのは1位・公益財団法人、次いで2位が中小企業診断士、3位が商工中金となっています。

ドリームゲート内の認定支援機関の紹介

ドリームゲートには、認定支援機関に登録されているアドバイザーが多数在籍しています。認定支援機関としての資格をもっているだけでなく、審査を経てドリームゲートのアドバイザーとなった起業・経営のプロなので、事業再生にトライする事業主の力強い味方になるでしょう。

採択への近道として、優秀なパートナーを探しましょう。

よくある質問と答え

Q.認定支援機関とは何ですか?

A.経営革新等支援機関(認定支援機関)とは、中小企業が安心して経営相談等が受けられるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。 金融機関、税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士等がいます。

Q.事業再構築補助金は認定支援機関に依頼しないと申請できないの?

認定支援機関と一緒に事業計画を策定する要件があります。申請時の添付書類として認定支援機関による確認書の提出を求められます。

Q.認定経営革新等支援機関への報酬は必要か。また、報酬は補助対象となるのか?

A.認定経営革新等支援機関への報酬を必須とするような要件は設けられておらず、それぞれの機関と相談して決める必要があります。また、補助金への応募申請時の事業計画書等の作成に要する経費は補助対象外となります。

執筆者プロフィール:ドリームゲート事務局

ドリームゲートは経済産業省の後援を受けて2003年4月に発足した日本最大級の起業支援プラットフォームです。

運営:株式会社プロジェクトニッポン

Facebook | X(旧:Twitter)